Zusammenfassung einer Studie zur Interaktion zwischen Pflegefachpersonen und Kundinnen und Kunden/Patientinnen und Patienten während der ersten beiden Pandemiewellen im Spital und in der Spitex.

Die Interaktion zwischen Kundinnen und Kunden/Patientinnen und Patienten und Pflegefachpersonen zählt zu den Grundsteinen einer effektiven, personen- und familienorientierten Pflege. Durch die Pandemie und die damit verbundenen Hygienemassnahmen haben sich weitreichende Herausforderungen für diese Interaktion ergeben. Eine Studie wertete Erfahrungen im Spitalbereich und im häuslichen Umfeld aus.

Prof. Dr. Heidi Petry 1 / Dr. Katharina Pelzelmayer 2 / Dr. Jutta Ernst 1 / Eva Thürlimann 1 & 3 / Prof. Dr. Rahel Naef 1 & 3

1 Zentrum Klinische Pflegewissenschaft, Universitätsspital Zürich / 2 Careum School of Applied Sciences in Health, Zürich / 3 Institut für Implementation Science in Health Care, Universität Zürich

Wie Pflegefachpersonen mit Kundinnen und Kunden/Patientinnen und Patienten interagieren, hat einen potenziell positiven Einfluss auf Gesundheit und Wohlbefinden. Die Interaktion wird durch mehrere Faktoren beeinflusst, beispielsweise Arbeitsbelastung, Unterstützung durch das Management, soziokulturelle Aspekte sowie spezifische Charakteristika und Fähigkeiten der involvierten Personen. Die pandemiebedingten Veränderungen haben diese Interaktion vor neue Herausforderungen gestellt. Dies galt für den Spitalbereich und die ambulante Betreuung im häuslichen Umfeld. Vor diesem Hintergrund bestand das Ziel unserer Studie darin, die Merkmale und die Qualität der Interaktionen zwischen Kundinnen und Kunden/Patientinnen und Patienten und Pflegefachpersonen während der ersten beiden Wellen der COVID-19-Pandemie zu untersuchen. Folgende Forschungsfragen waren leitend: Wie beschreiben Pflegefachpersonen und Kundinnen und Kunden/Patientinnen und Patienten ihre Interaktionen während der COVID-19-Pandemie? Welche Faktoren kennzeichnen die Qualität der Interaktion aus Sicht der Pflegefachpersonen und der Kundinnen und Kunden/Patientinnen und Patienten?

Wie sind wir vorgegangen?

Die Studie erfolgte im USZ und in der Spitex Zürich. Teilnehmende waren Pflegefachpersonen sowie Kundinnen und Kunden/Patientinnen und Patienten, die während der ersten und zweiten Pandemiewelle stationär oder zu Hause professionell betreut wurden. Die Studie folgte einem «Mixed-Methods Design». Dieses Design umfasst qualitative Komponenten («Grounded Theory») und quantitative Komponenten (Querschnittsumfrage). Im Folgenden fassen wir die qualitative Studie zusammen. Die Daten der Kundinnen und Kunden/Patientinnen und Patienten haben wir mittels individueller, semistrukturierter narrativer Interviews erhoben (telefonisch oder via Online-Kommunikationstool). Von Dezember 2020 bis Januar 2021 fanden insgesamt 34 Interviews mit Personen statt, die hospitalisiert waren (n = 20) oder Pflege durch die Spitex (n = 14) erhielten. Insgesamt teilten 49 Pflegefachpersonen ihre Erfahrungen im Rahmen von sieben Fokusgruppen und zwei Kleingruppeninterviews mit, die im Sommer 2020 und im Mai 2021 erfolgten.

Was haben wir herausgefunden?

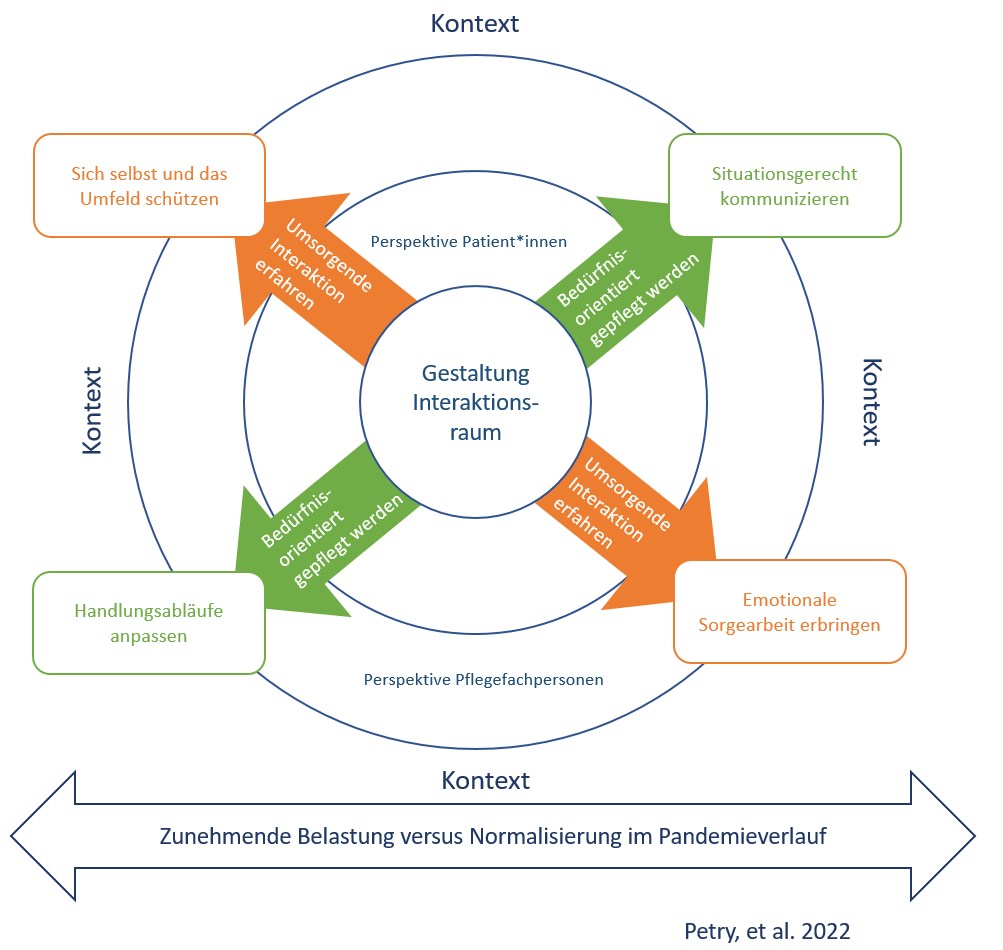

Die Ergebnisse zeigten, dass Pflegefachpersonen und Kundinnen und Kunden/Patientinnen und Patienten sowohl in der Spitex als auch im Spital einen interaktiven Raum geschaffen haben, der es ermöglichte, trotz pandemiebedingter Herausforderungen eine hohe Qualität der Pflege und Betreuung während der ersten beiden Wellen zu gewährleisten (Abbildung 1). Das Hauptergebnis der Studie war der soziale Prozess «Herstellung und Erhaltung eines interaktiven Raums», in dem die Pflege erbracht und empfangen werden konnte. Die Erfahrungen der Kundinnen und Kunden/Patientinnen und Patienten sind in zwei Kategorien zusammengefasst. Vier Kategorien beschreiben die Erfahrungen der Pflegefachpersonen.

Gestaltung des Interaktionsraums zur Gewährleistung der Pflegequalität während der Pandemie

Welche Unterschiede stellten wir zwischen den Settings fest?

Diesen interaktiven Raum angesichts der Stressfaktoren der Pandemie aufrechtzuerhalten, war oft eine Herausforderung. Erforderlich waren gezielte Anstrengungen des Pflegepersonals, insbesondere in der Akutversorgung und während der zweiten Welle, die mit einer hohen Patientenzahl und stark ausgeprägter Ungewissheit verbunden war. Im Gegensatz dazu fand eine «Normalisierung» in der häuslichen Pflege statt, da das Tragen von Schutzkleidung/Masken und das Einhalten von Hygienemassnahmen routinierter und vertrauter wurde. Die Kundinnen und Kunden/Patientinnen und Patienten empfanden die Schutzkleidung als notwendig. Sie stellten keine negativen Auswirkungen auf die Kommunikation mit den Pflegefachpersonen oder auf die Qualität der Pflege fest. Trotz der als sehr positiv empfunden Erfahrungen hinsichtlich der Interaktion und Qualität der Pflege fühlte sich ein Grossteil der Kundinnen und Kunden/Patientinnen und Patienten sehr isoliert und einsam. Folglich wurden die Pflegefachpersonen oft zum Fixpunkt der Kundinnen und Kunden/Patientinnen und Patienten. Dies galt für beide Versorgungssettings. Im Spital gab es Besuchsverbote für Angehörige und im häuslichen Bereich kamen die Angehörigen nicht zu Besuch – aus Angst, die nahestehende Person anzustecken. Bei den Pflegefachpersonen hatte die Schaffung des interaktiven, sicheren Raums auch Folgen für ihr Privatleben. Viele reduzierten den Kontakt mit ihrer Familie und ihren Freunden, um Kundinnen und Kunden/Patientinnen und Patienten, Familien und sich selbst zu schützen. Diesen sicheren Raum aufrecht zu erhalten, empfanden die Pflegefachpersonen als körperlich und emotional anstrengend. Hier waren in beiden Versorgungssettings unterschiedliche Trends zu beobachten. In der häuslichen Pflege normalisierte sich die Situation im Verlauf der Pandemie. Pflegefachpersonen und Kundinnen und Kunden/Patientinnen und Patienten passten sich an die Veränderungen an und die Situation spielte sich ein. Hingegen spürten die Pflegefachpersonen im Spital eine zunehmende Belastung durch steigende Patientenzahlen, strengere Sicherheitsmassnahmen und lange Arbeitszeiten mit der Schutzkleidung. Das Arbeiten in Schutzkleidung erforderte zusätzlichen Kommunikationsaufwand und wirkte sich einschränkend aus auf die Fähigkeit bedürfnis-orientierte Pflege zu leisten. Eine psychosoziale und emotionale Betreuung fand deswegen nicht oder nur marginal statt. Es kam zu einer Priorisierung der physischen Versorgungsbedürfnisse. Pflegefachpersonen verbrachten so wenig Zeit wie nötig in den Patientenzimmern und hielten Abstand.

Welche Schlussfolgerungen können wir ziehen?

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse aus Sicht der Pflegenden und Kundinnen und Kunden/Patientinnen und Patienten beider Versorgungssettings, dass es auch in Pandemiezeiten – zumindest während der ersten und zweiten Welle – gelungen ist, Patientensicherheit und eine hohe Qualität der Pflege zu gewährleisten. Das hohe Engagement der Pflegenden und das Verständnis der Betroffenen haben dazu wesentlich beigetragen. Unsere Studie hat wichtige klinische Implikationen. Die Beziehungen zwischen Pflegefachpersonen und Kundinnen und Kunden/Patientinnen und Patienten sind für eine wirksame, personenzentrierte Pflege unerlässlich. Die Bemühungen und die Kreativität des Pflegepersonals erfordern Aufmerksamkeit, Anerkennung sowie Führung und strukturelle Unterstützung. Erforderlich ist ein Arbeitsumfeld, das die Bedeutung der Beziehung zwischen Pflegefachpersonen und Kundinnen und Kunden/Patientinnen und Patienten als grundlegend für die Qualität der Pflege anerkennt.

Dank

Wir bedanken uns bei allen Kundinnen und Kunden/Patientinnen und Patienten und Fachpersonen, die an der Studie teilgenommen und uns unterstützt haben.

Hier geht's zur Studie: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jan.15486

Petry, H., Pelzelmayer, K., Ernst, J., Thuerlimann, E., Naef, R. (2022). Nurse-patient-interaction during the Covid-19 pandemic: Creating and maintaining an interactive space for care Journal of Advanced Nursing.

Kontakt: Prof. Dr. Heidi Petry Leiterin Zentrum Klinische Pflegewissenschaft, Universitätsspital Zürich Heidi.Petry@usz.ch